La irrupción de la inteligencia artificial generativa (IAG) ha alterado profundamente la relación entre el esfuerzo cognitivo del estudiante y el resultado evaluable en la educación superior. Francesc Pujol (Universidad de Navarra), autor del artículo ‘El poder transformador de la pregunta‘, que forma parte del número 184 de Papeles de Economía Española, propone pasar de un modelo centrado en la respuesta —producto final, entregable, nota— a uno centrado en la pregunta como motor del aprendizaje significativo.

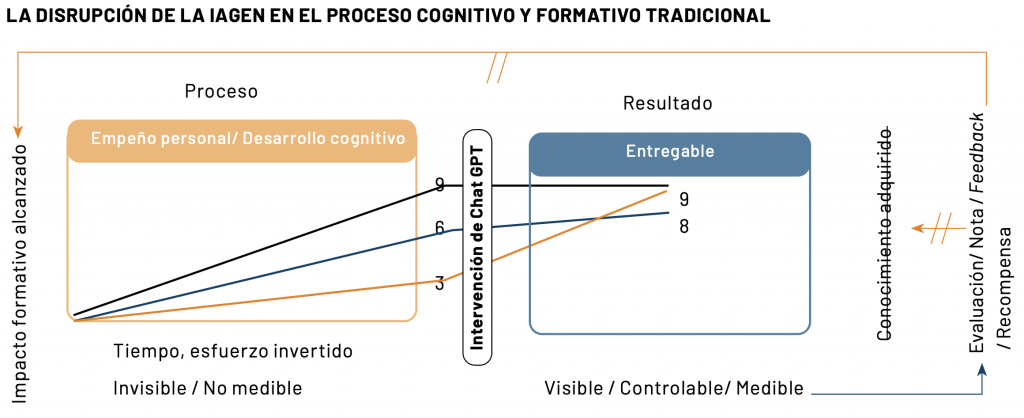

Durante décadas, la enseñanza universitaria ha descansado en una premisa: el producto final refleja el esfuerzo invertido. Pero la IA ha roto esa ecuación. Hoy, un estudiante puede entregar un ensayo impecable sin haber desarrollado un proceso formativo genuino. La figura 1 ilustra esta quiebra: la línea tradicional que conectaba tiempo, esfuerzo y conocimiento se ve interrumpida por la intervención de ChatGPT, que permite obtener resultados similares —o incluso superiores— con mucho menos desarrollo cognitivo.

Fuente: Francesc Pujol. Papeles de Economía Española 184.

Esta disociación entre proceso y resultado no solo plantea un reto técnico para la evaluación académica; obliga a repensar el sentido del aprendizaje. Frente a esta disrupción, muchas instituciones han optado por prohibir el uso de IA, como hicieron inicialmente Sciences Po o el sistema educativo de Nueva York. Sin embargo, Pujol argumenta que tales medidas, más reactivas que reflexivas, generan efectos colaterales: injusticias entre estudiantes, pérdida de confianza y, sobre todo, la perpetuación de un modelo centrado en la respuesta, ahora cada vez menos relevante.

El texto subraya que ni el prompting técnico —la habilidad de redactar instrucciones óptimas para la IA— ni la verificación crítica de los resultados son suficientes para transformar la pedagogía. Ambas prácticas siguen midiendo el valor del aprendizaje a partir de la calidad del producto generado. Además, presentan una paradoja epistemológica: quien menos domina el tema es quien más necesita verificarlo, pero quien menos puede hacerlo con rigor. El verdadero desafío pedagógico no consiste en controlar la herramienta, sino en redefinir qué significa aprender con ella.

Ahí emerge la propuesta central del autor: recuperar la pregunta como núcleo del aprendizaje. La IA generativa solo opera a partir de preguntas humanas, por lo que el foco educativo debe desplazarse hacia la capacidad de formular preguntas pertinentes, complejas y bien estructuradas. Esa competencia, además de mejorar el uso de la IA, refleja una comprensión profunda y un pensamiento crítico: dos pilares de la autonomía intelectual.

Pujol introduce la llamada “regla de oro” del uso pedagógico de la IA: preguntar por lo que ya se sabe. Lejos de buscar respuestas rápidas a temas desconocidos, el objetivo es ampliar y profundizar los conocimientos previos. Cuando los estudiantes formulan preguntas claras sobre contenidos que comprenden, interactúan con la IA de manera más crítica y madura, lo que genera aprendizaje genuino. En cambio, las preguntas confusas —fruto de una comprensión débil— producen respuestas pobres que los propios estudiantes tienden a sobrevalorar. La claridad de la pregunta se convierte así en un espejo del conocimiento real del alumno.

Esta lógica transforma la función de la evaluación. Las preguntas ya no son un paso previo, sino una evidencia tangible del proceso formativo. Deben ser objeto de valoración, al igual que los ensayos o las presentaciones. En lugar de medir solo el resultado, el sistema debe capturar la evolución de las preguntas del estudiante: su claridad, su capacidad para generar nuevas líneas de indagación y su conexión con el conocimiento previo.

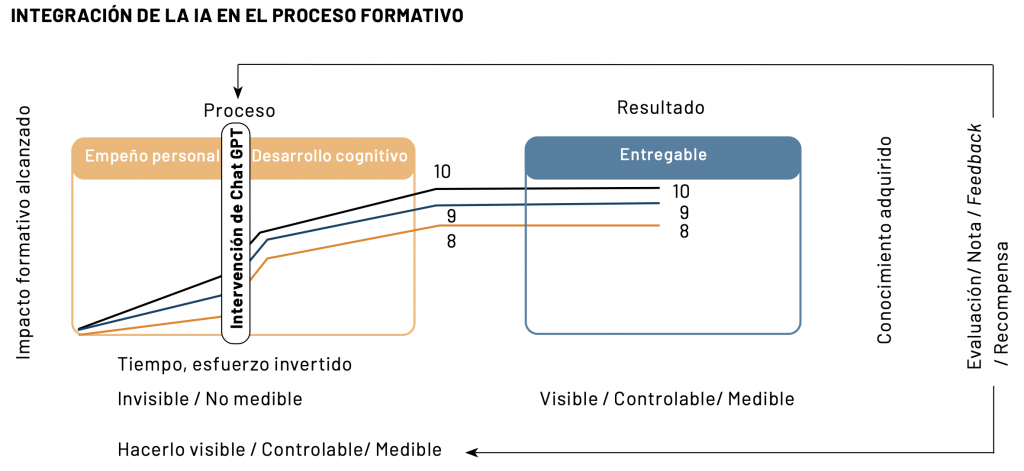

La figura 2 sintetiza esta visión renovada: la integración de la IA en el proceso formativo. En él, el foco se traslada del producto final al proceso de indagación, visibilizando etapas antes invisibles —reflexión, formulación de preguntas, diálogo con la IA, repregunta, síntesis— y convirtiendo cada una de ellas en una oportunidad evaluable. En este modelo, el docente deja de ser un mero transmisor y evaluador para convertirse en diseñador de experiencias de aprendizaje y mentor del proceso, guiando la formulación de preguntas y ayudando a los estudiantes a interpretar las respuestas con sentido crítico.

Fuente: Francesc Pujol. Papeles de Economía Española 184.

Como señala Pujol, mientras las respuestas pueden ser generadas artificialmente, la capacidad de preguntar sigue siendo la frontera más nítida entre la inteligencia humana y la artificial. La IA no debe ser vista como una amenaza, sino como un catalizador que obliga a redescubrir los fundamentos del pensamiento crítico. Si el siglo XX fue el de la respuesta, el XXI será el de la pregunta.

La tecnología cambia el escenario, pero la pedagogía define el rumbo. El reto no es adaptarse a la IA, sino aprovechar su potencial para poner la pregunta —esa forma de inteligencia que sigue siendo exclusivamente humana— en el centro del aprendizaje.